|

||||||||

|

热休克到底是个什么病 严格来说,医学诊断里并没有“热休克”这种疾病或症状,或者说这种情况通常是温度变化引起的“休克”。科学概念上的热休克(heat shock)是生物体应对温度变化的一种自然反应。在上世纪70年代,科学家们通过实验发现,生物体在周围环境突然升高时,细胞某一蛋白水平会突然变高,合成一组新的蛋白质,而且这种变化在各种生物身上都十分普遍,这些蛋白质也高度相似。这种变化就是热休克反应,这些蛋白也就是热休克蛋白。

(温度高有很多对生物的影响,比如去年欧盟气候监测机构表示,全球海面温度创历史新高,海水升温会导致鲨鱼变得更暴躁,今年夏天美国弗洛里达海域多发鲨鱼攻击人事件也有这个原因。) 这种变化虽然是在基因那样无法直接观察的层面,却会影响到我们全身上下各种生理过程,如果这一变化太突然,会引起血压、心跳等各种生理过程的剧烈变化,严重时会导致如晕厥、脑梗、心梗等诸多症状或疾病发生,也就是报道中提到的热休克。

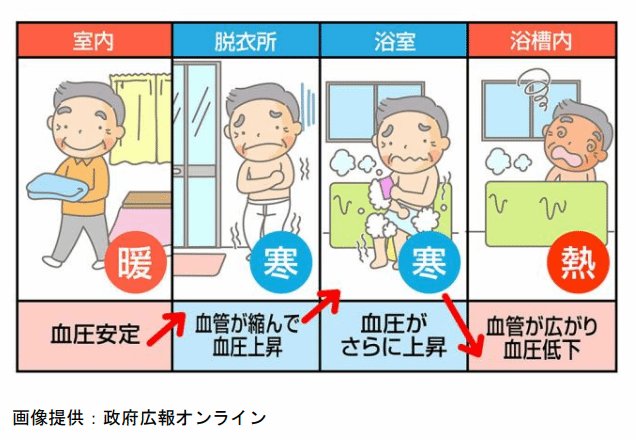

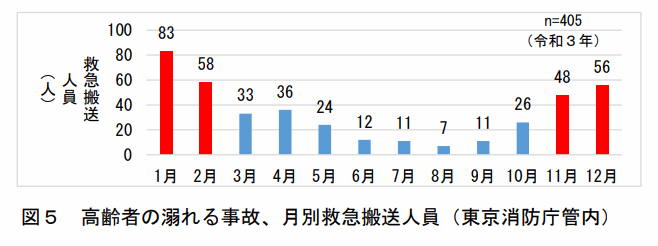

由于日本经常出现类似情况,他们也时常对大众进行宣传 听起来有点像中暑,反正都是因为太热。热休克和中暑更像是同样的生理过程在不同条件下的结果。在夏天这个细胞适应高温的生理过程会通常发展成中暑,是因为机体本身就处在高温的环境下太长时间,引起脱水或其他的身体问题所致。 而在日本,由于一些地区冬天非常寒冷,他们又喜欢泡澡,这时候人体皮肤表面和四肢的温度通常很低,而泡澡时的水温往往比较暖和,有的人甚至喜欢泡烫一些的,从较冷的室温进入到过热的水浴中,身体没来得及适应,就十分容易发生热休克。 日本政府部门曾对与“热休克”有关的死亡人数做出推测,在2011年可能约17000人,其中约14000人为老年人,且在冬季呈增长趋势。

在冬季,因溺水急救的人明显变多,大部分都和热休克有关。 洗澡原来这么容易晕过去 洗澡的时候晕过去是太危险,如果是泡澡晕过去之后很容易溺亡,而淋浴晕过去很可能撞到头造成外伤。其实除了外界温度的突然变化,还有一些情况是我们意想不到的。 比如除了要预热,最好也不要泡太长时间。泡过温泉的人都有这种经验,就是在池子里泡的时间越久,越觉得身体发软,而且会有点恍惚。这是因为随着皮肤温度升高,血液会流向皮肤表层,流向大脑的血液会变少。 当然我们大部分中国人并没有泡澡的习惯,大冬天的洗澡基本上还是开着浴霸或者暖风机站在花洒底下瑟瑟发抖。这样虽然有点痛苦,好处是首先可以先预热一下浴室,让身体适应一下,其次淋浴时皮肤不会长时间直接接触到那么高的水温,冲一下就过了,不会引起太剧烈的生理变化。

然而这并不意味着淋浴就比泡澡安全,一方面长时间站立在花洒底下,血液随着重力容易流向两条腿,使得回心血量减少,也就是心脏可以重新向全身分配的血液变少了,所以容易晕厥。 另一方面机体原本可以让交感神经兴奋来代偿上述过程,但一些人也许因为个体差异,这种机制不被激活的同时,反而激活了迷走神经,起到和交感神经完全相反的作用,让回心血量进一步减少。这种情况叫做血管迷走性晕厥(vasovagal syncope)。

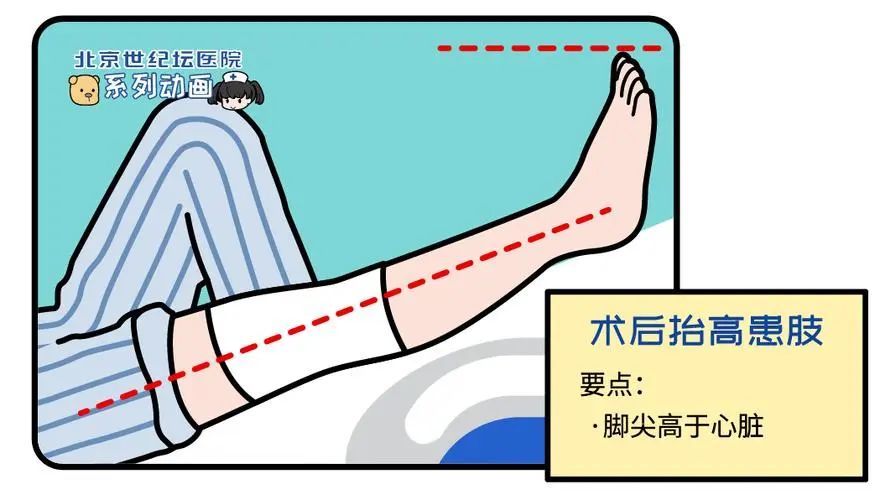

第10对脑神经被称为迷走神经,是混合神经,具有运动和感觉功能,对身体的多个器官和结构产生影响。比如有人一掏耳朵就想咳嗽和迷走神经的激活也有关。 这其实不仅仅发生在洗澡时,比如军训时大家可能感受过站着军姿就晕过去,大部分时候就是上面两个原理。往往这时候觉得手脚和口唇发麻、头晕目眩、站立不稳,有的人还会冒冷汗,如果出现这种情况除了尽可能及时呼救,可以立即平躺抬高下肢,让血液尽可能向心脏回流。

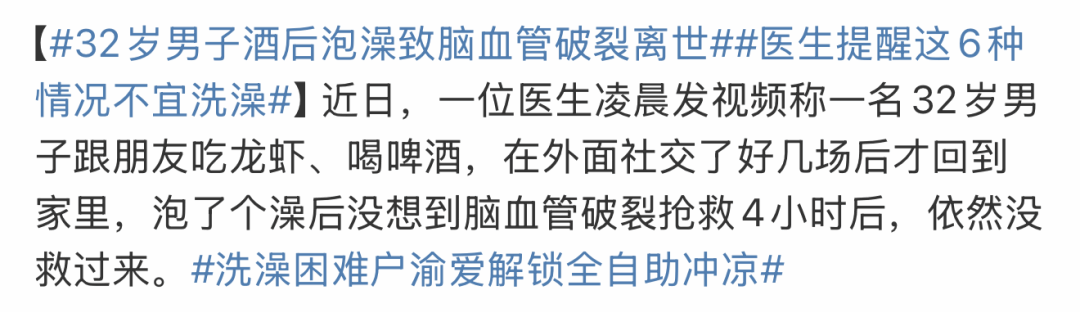

虽然没有一个明确经过科学方法得出的适合的水温和洗澡时间,但日本政府曾建议群众泡澡不要超过10分钟、水温不超过40℃、不要突然从浴缸里站起来、泡澡前先对房间预热等,以防止热休克现象。 此外虽然我们自己感受不到,但皮肤接触到的温度这样高,其实你的身体是一直在出汗的,所以泡太久了身体会开始脱水,我们会觉得口渴。泡久了还会觉得累,因为温度升高会提高自身代谢,那些空腹泡澡的人甚至可能因为低血糖而晕过去。 当然,我知道有的人看到这里在想什么,原理上这确实和减肥差不多,也是增加能量的出口减少入口,如果你有命看到成果的话。 喝完酒之后也最好不洗澡,因为我们喝完酒之后会脸红,本身就是由于酒精代谢生成的乙醛能够使血管扩张,这时候再洗热水澡,血管进一步扩张,血压降低,同样会让流向大脑的血液减少而晕厥。

(文章来源:博物微信公众号) |

上一条:什么?随手拍的照片中居然还有这些重要信息!

下一条:境外研学,请注意

宝山校区66134278

宝山校区66134278